Очередная серия мыльной оперы под названием “Лимит государственного долга” закончилась. Захватывающая интрига до самой последней минуты держала зрителя под напряжением, но как всегда все закончилось счастливо. Потребовалось всего лишь 38 млрд долларов сокращений бюджетных расходов до конца текущего фискального года (в сентябре), но правительство может продолжить выполнять возложенные на него обязанности. Зрителей призывают не отходить далеко от телеэкранов, т.к. рекламная пауза не затянется надолго, и продолжение эпопеи ожидается с открытием нового телесезона в сентябре. “Санта-Барбара” просто рыдала бы от зависти…

По поводу госдолга США выступили все, у кого есть две руки, клавиатура и доступ к интернету. К сожалению, практически без исключений глубина извергаемых мыслей напоминала собой грязное мелководье. Или даже лужи тающих весной остатков серого снега. Уровень аргументов полностью соответствовал интеллекту. Например, республиканец Paul Ryan, представивший свой план свою версию бюджета под названием “Путь к процветанию”, говорит:

Я спросил Офис Конгресса США по бюджету … Они моделируют экономику в будущем … У них есть компьютерные программы, которые симулируют экономику США. Компьютерная программа показывает “синий экран” в 2037 году. Потому что она не может представить себе, как экономика США может существовать под таким бременем долга.

I asked the Congressional Budget Office … They model the economy going foward … They have these computer programs that simulate the US economy. The computer program crashes in 2037. Because it cann’t conceive of any way the US economy can continue because of this massive burden of debt.

Ссылки на этот бред нельзя распространять, но данный случай заслуживает исключения. Он является таким примером сюрреализма, что нормальный человек ни за что не поверит, не увидев собственными глазами (начинается с 35-ой секунды). В конце концов, люди имеют право знать своих героев в лицо. Кстати, республиканец Paul Ryan проходит территориальному избирательному округу в Висконсине.

Накануне решающих “дебатов” в Конгрессе США выступил со своим мнением и МВФ. Результат их математических упражнений в экселе - налоги должны быть увеличены, а бюджетные расходы немедленно и навсегда сокращены на 35%. Занимательно, что авторы упражнений бесконечно благодарны известному клоуну Котликоффу, который:

выступил в качестве консультанта, предоставившего уникальное вдохновение и руководство. (We are extremely grateful to Lawrence Kotlikoff who acted as a consultant providing unique inspiration, guidance and supervision)

Кстати, у консультанта Котликоффа есть свой план под названием “План пурпурного здоровья” (Purple Health Plan)! Не лыком шит, однако. В его плане хорошо только одно. А именно то, что г-н Котликофф потратил (СМ надеется, что личные) деньги на регистрацию нового домена в интернете. Все остальное – плохо.

За всеми “дебатами” и особенно в Конгрессе потерялся один простой факт: исполнительная власть (Правительство США) выполняет закон о бюджете, принятый законодательной властью (Конгрессом США). При наличии столь простого факта смысл политического шоу по поводу лимита государственного долга, вновь же придуманного и утверждаемого Конгрессом, выходит за пределы понимания СМ.

Но у СМ тоже есть план. Супер-план из всего двух пунктов! Причем этот план находится в пределах существующих законов большинства стран и поэтому не требует “дебатов” современного поколения умалишенных политиков.

План решения бюджетных проблем суверенных стран.

Пункт №1: полностью прекратить выпуск облигаций длиннее, чем 3 месяца.

Текущий прогноз базового сценария развития экономики Офиса Конгресса США по бюджету предвидит агрегированный за период до 2021 года дефицит бюджета в размере 7 трлн долларов, при этом чистые процентные расходы бюджета составят в сумме 5.5 трлн долларов.

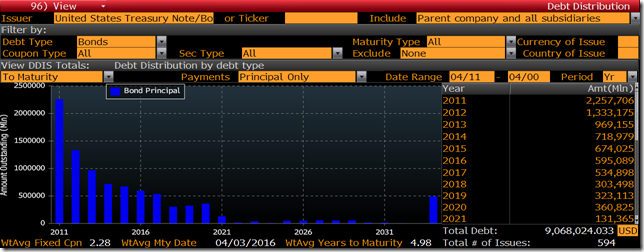

Согласно подсчетам Bloomberg средняя процентная ставка по рыночным облигациям правительства США равна 2.28%, их суммарный объем составляет 9.1 трлн долларов, а средняя продолжительность равна 4.98 лет (официальные цифры несущественно отличаются: средняя процентная ставка равна 2.37%, а объем облигаций составляет 9.7 трлн долларов):

В данный момент базовая ставка ФРС составляет находится в диапазоне от 0-0.25%, а доходность 3-х месячных облигаций составляет 3.55 базисных пункта (или 0.0355%). Сокращение расходов бюджета в связи с отказом выпускать любые облигации длиннее 3-х месяцев составит приблизительно 200 млрд долларов в год или, грубо, 2 трлн долларов за 10 лет. Кстати, всем этим ФРС уже и занимается почти как два года в рамках программ количественного облегчения, а именно выкупает “дорогие” долгосрочные облигации и заменяет их на “дешевые” однодневные банковские резервы.

Будет ли у частного сектора спрос на все эти облигации? Будет и на то есть, как минимум, две причины.

Причина первая, банальная. Если выбор состоит между нулевым доходом (не покупать облигации) и любым иным положительным доходом (покупать облигации), то для принятия решения никакие мудрые теории не нужны.

Причина вторая, реальная. В своих монетаристских стремлениях ФРС публикует данные о денежном агрегате под названием Money with Zero Maturity (MZM), который измеряет объем денежной массы до востребования, т.е. денег, которые могут быть изъяты в любой момент времени без потерь для владельцев. И хотя он не учитывает банковские резервы (как обязательные, так и избыточные, т.е. приблизительно 1.5 трлн долларов), тем не менее это не мешает ему (зеленая линия) превышать объем рыночного долга правительства США (желтая линия):

Итого, частный сектор не только согласится покупать облигации, но он и так уже владеет всем рыночным долгом правительства США плюс еще немного. И все это по средней процентной ставке в 0.205%.

А кто же тогда получает разницу в размере 200 млрд долларов в год? О! Ее получает частный финансовый сектор, который приблизительно с конца 90-х годов полностью приватизировал сеньораж, по праву принадлежащий правительству США.

Пункт №2. Перейти в процентной политике от процентных ставок межбанковского рынка к налоговым ставкам.

Ставки межбанковского рынка определяют стоимость финансовых ресурсов для банков. Процентная политика центрального банка заключается в том, чтобы процентные ставки на межбанковском рынке соответствовали целевой процентной ставке центрального банка. Если ставки межбанковского рынка отклоняются от целевой ставки, то центральный банк вмешивается и путем проведения операций на открытом рынке (т.е. продавая или покупая государственные облигации) добавляет или изымает резервы.

В нормальных экономических условиях банковская система в целом имеет нейтральную позицию по затратам на межбанковские ресурсы. Банк, испытывающий нехватку ресурсов, платит другому банку, одалживая у него избыточные резервы, что на уровне системы обычно равно нулю. Но после бесконечных миллиардов количественного облегчения от имени ФРС банковская система в целом безнадежно испытывает избыток резервов. Единственная причина, по которой процентные ставки межбанковского рынка в США не опускаются до полного нуля, заключается в том, что ФРС платит коммерческим банкам 0.25%. В данный момент это составляет приблизительно 35 млрд долларов в годовом исчислении.

Однако, только воспаленный мозг ортодоксальной экономической теории смог дойти до мысли о том, что государство должно платить частному сектору за возможность пользоваться собственным инструментом регулирования экономики, т.е. за возможность регулировать стоимость кредитных ресурсов для банков. Кстати, фискальная политика с начала времен знает, как можно регулировать стоимость абстрактного товара или услуги для частного сектора. С помощью налогов!

Следовательно, центральный банк может перестать заниматься ерундой на межбанковском рынке. Вместо этого он может предоставлять коммерческим банкам неограниченную ликвидность, но при этом взимать налог в размере базовой процентной ставки, базой расчета которого является сумма кредитных активов банковской системы. Размер базовой процентной налоговой ставки центральный банк может определять также, как он делал до этого.

Итого. На данный момент кредитные активы банковской системы США составляют 9.1 трлн долларов. Исходя из исторически крайне низкой базовой процентной ставки в 0.25%, это соответствует дополнительным доходам ФРС на сумму 20 млрд долларов в год. В масштабе 10 лет это соответствует, как минимум, 200 млрд долларов.

Вывод

Детали, конечно, можно оттачивать, но пункт 1 + пункт 2 = 220 млрд долларов в год или, грубо, 2.2 трлн долларов за 10 лет.

Правительство США добровольно отдало все права на сеньораж частному финансовому сектору. Национализация этого права по самым простым расчетам “на салфетке” позволит сократить прогнозируемые на следующие 10 лет дефициты бюджета почти на треть.

В процессе национализации сеньоража государство сможет высвободить в финансовом секторе огромные ресурсы, и задействовать их в более производительных целях. Например, дотируя исследования в фундаментальных науках.

Пояснение: понятие сеньоража в тексте используется в более широком смысле, чем стандартное определение.