В последние несколько недель Скромное мнение уверенно перешло от пассивных методов восстановления эмоциональной энергии к активным. Благо возможностей для этого было предостаточно.

Любое нормальное демократическое общество, не долго думая, запретило бы любую профессию, стабильно приносящую негативные результаты для этого общества. Однако, по неким странным причинам профессия экономиста стала непонятным исключением из здравого смысла. Более того, профессиональные экономисты начинают плодиться с повышенной скоростью, когда их дело начинает пахнуть жаренным. Они тогда часто наполняют свои речи отчаянием и унынием, что, по их мнению, неизбежно закончится концом света еще при наших жизнях. Они, видимо, считают, что такая позиция добавляет им профессионализма и уверенности, но они не “тянут” даже на религию и являются пародией на некую религиозную секту. Это возвращает нас к начальном тезису о том, что подобная деятельность должна быть запрещена обществом. Однако поскольку весь бизнес СМИ построен на трансляции бед и ужаса, то определение понятия “новостей” придется тогда изменить. Альтернативной могут быть новости советского образца:

Войска соседней недружественной страны перешли суверенную границу в районе поселка Х. Мирные трактористы, убирающие урожай на близлежащих полях, успешно отбили нападение агрессоров.

И тогда всем будет веселее и радостнее, что может даже помочь экономике с психологической точки зрения.

Интересно, что в кинематографе подобные пророки обычно минут за 20 до конца фильма заканчивают не самым благопристойным образом, несмотря на голливудский хеппи-энд. Но Скромное мнение не желает экономистам зла и считает, что они еще могут сослужить добрую службу обществу, если их роль определить ее истинным содержанием – клоуны.

Источником идеи о клоунах и ее ярким воплощением в жизни является Джим Роджерс – добрейший души человек, который от природы выглядит практически как Олег Попов, но без грима:

|  |

И хотя на вкус Скромного мнения дизайн его блога немного темноват для клоуна, веселая фотография Джима верхом на свинье не позволяет усомниться в искренности его клоунской сущности:

Джим – человек в финансовом мире очень известный. Он снискал себе известность еще в 70-е года, когда их совместно с Джорджем Соросом основанный фонд Quantum Fund стал звездой первой величины на финансовых рынках. Кстати, именно с помощью этого фонда Джордж Сорос в 1992 году посмеялся над правительством и народом Великобритании на сумму приблизительно в 1 млрд долларов, но к тому моменту Джим уже успел уйти на временную пенсию.

Джим теперь является очень публичной фигурой и любит транслировать свое мнение с экранов любых телеканалов и радиостанций. Лейтмотивом его мнения является следующая цитата из его блога (также на картинке вверху):

The idea that you can solve a problem of too much debt and too much consumption with more consumption and more debt... I mean it defies belief! (Идея о том, что вы можете решить проблему слишком большого объема долга и потребления еще большим объемом долга и потребления … я имею ввиду, что это не выдерживает критики!)

Речь, безусловно, идет о дефицитах бюджета и государственном долге, с помощью которых все разумные государства пытаются решить проблему долга частного.

Очевидно, что проблема частного долга лучше всего решается через рост экономики и доходов частного сектора. Именно этот эффект один к одному, т.е. доллар к доллару, и несут в себе дефициты государственных бюджетов.

Проблему частного долга можно также решить и через дефолты, но тогда в этом процессе пострадают заемщики. Так как Джим, очевидно, относится к противоположному классу кредиторов (кредиты обычно обеспечены реальным залогом или иными обязательствами), то его не сильно беспокоит судьба абстрактных заемщиков.

В целом, Джим, как сторонник австрийской школы экономики, на дух не переносит государство и его участие в экономике. Его рекомендация лидерам стран Г20:

Most of them should resign, and the ones who won’t resign they should all go down to the bar and just have a beer and leave the rest of us alone … People know what to do … they know how to start saving money. (Большинство из них должны уйти в отставку. А те, кто не уйдет (имеется ввиду меньшинство или те, кто не захочет?), должны пойти в паб, взять себе пива и оставить нас всех в покое… Люди знаю, что делать … Они знают, как сберегать деньги.)

Governments should do the same thing; governments should cut taxes and let people rebuild their savings. (Правительства должны сделать тоже самое. Правительства должны сократить налоги и позволить людям восстановить свои сбережения.)

Скромное мнение абсолютно согласно, что сокращение налогов увеличит доходы людей и позволит им восстановить свои сбережения. Но в силу простого математического факта сокращение налогов означает также рост дефицита бюджета. А силу сложившихся в мире институциональных решений это означает и рост государственного долга. Но эти сложившиеся решения не являются обязательными для системы бумажных денег, и поэтому если словосочетание “государственный долг” так плохо действует на нервную систему Джима Роджерса, то суверенное государство может изменить пару законов, и тогда необходимость выпускать государственные облигации отпадет сама по себе. Но в этом случае нервная система Джима будет страдать от риска дефолта, потому что Джим будет вынужден вкладывать свои сбережения в финансовые инструменты, имеющие риск частного дефолта, который он так активно проповедует как решение проблемы частного долга.

Стандартная ложь об ужасах неизбежной гиперинфляции, если правительство начнет “печатать” якобы “необеспеченные” деньги для покрытия дефицита бюджета, неприменима, т.к. эти деньги по определению будут сберегаться, а не тратиться. Более того, в бумажной денежной системе деньги сами по себе ничем не обеспечены, т.е. у них нет привязки в реальном мире, как это было при золотом стандарте. Поэтому рост количества денег не обязательно приведет к росту уровня цен. Может? Да. Обязан? Нет. В математике это называется “необходимое, но недостаточное условие”. Как кислород, который необходим, но недостаточен для возникновения белковой жизни. (А к вопросу о том, кто и что печатает или нет, Скромное мнение вернется в отдельном посте).

Но дело даже не в том, что Джим категорически не понимает, как функционирует денежная система. Смешно то, что его ноги отказываются сотрудничать с его же языком.

В 2007 году Джим переехал из Нью-Йорка в Сингапур. И он, безусловно, знает, что государственный долг Сингапура в 2009 году был равен 113.1% ВВП, что ставило Сингапур на 8 место в мире, лишь на 0.3 процентных пункта ниже несчастной Греции. При этом правительство Сингапура упорно отказывается от неолиберальной идеи сбалансированного бюджета, а сам бюджет или государственный долг оно даже не считает за важные статистические индикаторы. Образование – да. Занятость – да. Торговля – да. Медицина – да. А дефицит бюджета или государственный долг – нет. Ужас Джима Роджерса во плоти! Но, видимо, очень приятно все-таки жить в Сингапуре…

Если бы Джим Роджерс был последовательным, то он должен жить в Экваториальной Гвинее. По уровню жизни (ВВП на душу населения по покупательской способности) Экваториальная Гвинея находится на 30-м месте в мире – категорически не отсталое государство. По этому показателю она опережает Данию, Великобританию, Финляндию, Германию, Францию, Японию и так далее. Государственный долг Э.Гвинеи в 2009 году составил 5% ВВП. Но в этом виноват глобальный кризис. В 2008 году государственный долг Экваториальной Гвинеи был равен 1% ВВП и был самым низким в мире! Ну просто неолиберальный рай на земле!

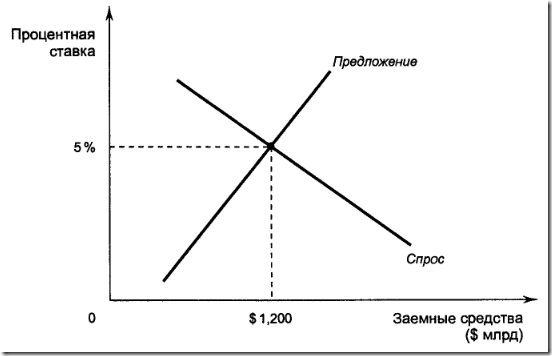

Так в чем же тогда дело? А дело в том, что безработица в Э.Гвинее равна 30% против 3% в Сингапуре. Инфляция в 2009 году составила 7.5% против 0.2% в Сингапуре. А процентные ставки по банковским кредитам равны 15% против 5.38% в Сингапуре. Ой, неужто теория ссудного капитала и вся религия неолиберализма вторично отказали (первый раз – в Японии)? Грегори Мэнкью не помешало бы туда съездить с курсом своих лекций, а заодно и посмешил бы всю страну.

Вот такой вот клоун, этот Джим Роджерс. Однако он далеко не одинок в своей профессии.

На прошедшей неделе Европейский центральный банк сурово отругал правительство Румынии, которое решило урезать зарплаты сотрудникам собственного центрального банка на 25%. Как сообщает газета Financial Times

In a strongly-worded statement, the ECB on Monday warned that Romania’s actions violated European Union treaties allowing monetary authorities to operate freely and without political interference. (В понедельник в бескомпромиссных выражениях ЕЦБ предупредил, что действия Румынии нарушают соглашения Европейского союза, предоставляющим монетарным органам свободу от политического вмешательства.)

Далее газета сообщает, что меры фискальной консолидации, о которых правительство объявило в мае после выборов, включают сокращение на 25% зарплат всех государственных служащих, в том числе и сотрудников центрального банка. Эти меры являются критическими для выполнения Румынией целевых показателей дефицита бюджета, согласованных с Международным валютным фондом.

МВФ против ЕЦБ.

Скромное мнение трепетно ожидает результатов противостояния двух главных институциональных клоунов современности и надеется, что его покажут в прямом эфире в прайм-тайм.

ЕЦБ, якобы, заявил:

The principle of central bank independence requires that no third party should be able to exercise direct or indirect influence” over the central bank, adding the procedure would be “clearly prohibited” under EU treaties (Принципы независимости центрального банка требуют, чтобы никто не мог повлиять, прямым или косвенным образом, на центральный банк. Процедура однозначно запрещена в соответствии с соглашениями ЕС.)

Центральный банк Румынии поддакнул в своей бесконечной наивности:

It was now up to the government to adjust its legislation. (Сейчас все зависит от правительства, которое может изменить свои законы.)

Да, и одним из первых таких законов может стать закон об интеграции центрального банка в составе департамента монетарных операций министерства финансов в целях более тесного и эффективного исполнения экономической политики государства.

А в Венгрии новое правительство рассматривает закон, сокращающий зарплату главы ЦБ в 4 раза до жалких 8550 долларов США в месяц в пересчете по курсу. ЕЦБ, видимо, получит инсульт от такой невиданной наглости и беспардонности. Тяжело, однако, дается собственный хлеб, который клоун Трише зарабатывает на всех телеканалах, указывая законно избранным правительствам на то, как сильно и быстро они должны сокращать расходы бюджета.

Но звание главного клоуна года, скорее всего, уйдет некому Kartik Athreya, работающему в должности ведущего аналитика-экономиста в ФРС в Ричмонде. В середине июня на сайте ФРС данный Kartik Athreya выложил свое аналитическое исследование под названием “Экономика тяжела. Не позволяйте блоггерам говорить об обратном”. Весь интернет в одно мгновение взорвался от хохота. Данный позор уже убрали с сайта ФРС, но интернет полон копий навеки.

Вот что имел сказать этому миру Kartik Athreya:

Writers who have not taken a year of PhD coursework in a decent economics department (and passed their PhD qualifying exams), cannot meaningfully advance the discussion on economic policy. (Авторы, которые не завершили ниодного года докторской программы обучения на приличном (акцент Скромного мнения) экономическом факультете (и не сдали квалификационные экзамены на докторскую программу) объективно не могут способствовать дискуссии на тему экономической политики.)

Цитировать все шутки д-ра Kartik Athreya не имеет смысла, но Скромное мнение нашло в интернете такую интересную интерпретацию работы д-ра от одного очень известного журналиста:

Economics is hard. Really hard. You just won’t believe how vastly hugely mind-boggingly hard it is. I mean you may think doing the Sunday Timescrossword is difficult, but that’s just peanuts to economics. And because it is so hard, people shouldn’t blithely go shooting their mouths off about it, and pretending like it’s so easy. In fact, we would all be better off if we just ignored these clowns. (Экономика трудна. Очень трудна. Вы даже не поверите, насколько супер-пупер-архи-экстра-люкс-трудна экономика. Я имею ввиду, что вы можете думать, что воскресные кроссворды в вашей районной газете трудны, но это орешки для экономики. И потому что экономика так трудна, люди не должны жизнерадостно открывать свои рты, высказывая свое мнение, притворяясь о том, как легка экономика. В реальности нам всем было бы лучше просто игнорировать этих клоунов.)

Оказывается, идея о клоунах совсем не уникальна. Но Скромное мнение не в обиде. А вот бедному Kartik Athreya теперь придется искать новую профессию. Но с другой стороны у него есть явное призвание к профессии настоящего клоуна. Не пропадет без работы!

Вывод. Клоуны обитают везде. Их концентрация особенно повышена на территориях вблизи офисов центральных банков. Граждане, будьте осторожны!