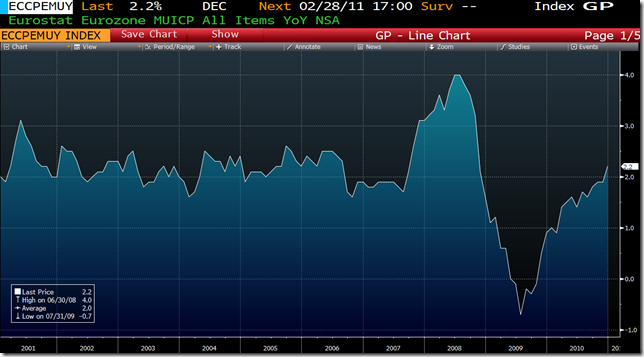

На прошедшей неделе вышли уточненные данные по инфляции в еврозоне в декабре. Предыдущая оценка инфляции, 2.2% по сравнению с декабрем 2009 года, не изменилась, что уже превышает долгосрочный средний уровень в 2.0%:

Тут же начальство ЕЦБ выступило на всех теле-, радио- и интернет каналах, заявив, что ЕЦБ “всегда готов”, и напомнив, что летом 2008 года ЕЦБ повысил ставки, несмотря ни на что. Было бы чем гордится …

ЕЦБ, как религиозная до мозга костей структура, занимается тем, что управляет “инфляционными ожиданиями”. Инфляционные ожидания – это еще одна эфемерная монетаристская концепция, которую нельзя пощупать или измерить. Существование ожиданий постулируется в рамках теории, и их наличие позволяет монетаристам из номинальных процентных ставок получить реальные процентные ставки. А уж реальные процентные ставки являются ответом на все монетаристские вопросы бытия.

Детали инфляционного отчета в еврозоне являются очень занимательными в плане неолиберальных теорий свободного рынка и равновесия спроса и предложения. По итогам 2010 года самая низкая в еврозоне инфляция была зафиксирована в Словакии, Голландии и Германии, а самая высокая – в Греции. (Для полноты следует отметить, что Эстония, хотя и включена в отчет, но в 2010 году еще не входила в еврозону, а данные по Ирландии представлены по состоянию на ноябрь.)

Итак, Греция демонстрирует инфляционные чудеса, несмотря на то, что ВВП в Греции падает уже два года (зеленая линия). В это же время Германия демонстрирует анти-инфляционную реальность, хотя ВВП растет как на дрожжах (желтая линия):

И если ВВП в Греции падает от недостатка спроса в экономике, то почему при этом растут цены, несмотря на все усилия правительства Греции по неолиберальному дерегулированию экономики?

СМ по дороге на работу проходит мимо булочной, где периодически покупает булочку для утреннего кофе. Пару месяцев назад СМ с удивлением обнаружило, что цены на булочки выросли. “Как же так…”, подумало СМ и задумалось о житейских причинах этого явления природы. Ведь, несмотря ни на что, в булочной напротив цены не изменились. Почему же в условиях экономического кризиса и недостатка совокупного спроса в экономике, цены на потребительские товары растут?

Причин роста цен может быть много, и большинство из них идет в разрез с теориями о свободном рынке и равновесию спроса и предложения, определяющего рыночную цену. В частности, в приведенном выше примере с булочной причиной роста цен может быть падение спроса. Именно так! Падение спроса может вести к росту цен.

Фирмы в условиях падающего спроса отчаянно пытаются сохранить доход, который им жизненно необходим для, например, выплаты процентных платежей по кредитам или арендной платы, т.е. для покрытия фиксированных расходов. Выбор, который фирмы могут сделать в этой ситуации состоит из двух вариантов: а) банкротство или б) увеличение маржи и цены и связанный с этим шанс на выживание. И поэтому в реальности на этой планете цены могут расти в условиях падающего спроса (Греции), и падать в условиях растущей экономики (Германии). И как это связано с традиционными кривыми спроса и предложения? Никак!

Неолиберальные теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации (например, на цены товаров). Английская википедия утверждает, что:

Поскольку условия для совершенной конкуренции являются строгими, то существует небольшое количество, если вообще существует, рынков с совершенной конкуренцией. (Because the conditions for perfect competition are strict, there are few if any perfectly competitive markets.)

Итак, рынков с совершенной конкуренцией может не существовать в природе, но стремление к идеалу является смыслом жизни многих. И поэтому любое “правильное” государство должно делать все возможное, чтобы приблизить экономику к состоянию совершенной конкуренции, а именно приватизировать, дерегулировать, разгонять, отменять, не платить и так далее.

В 1956 году Richard Lipsey и Kelvin Lancaster придумали теорию, которую назвали “Theory of the second best” (Теория второго лучшего). Эта теория анализирует процессы, которые происходят в экономике в случае, если какие-либо условия оптимальности не выполняются.

Теория второго лучшего утверждает, что если все допущения теории не выполняются одновременно, то стремление к их практической реализации скорее всего ухудшит, а не улучшит конечный экономический результат:

Если одно условие оптимальности экономической модели не выполняется, то, возможно, что следующее лучшее решение требует изменения других переменных и использования значений, отличных от тех, которые обычно считаются оптимальными (if one optimality condition in an economic model cannot be satisfied, it is possible that the next-best solution involves changing other variables away from the ones that are usually assumed to be optimal)

Таким образом, если экономика не находится в идеальном состоянии совершенной конкуренции, и государство убирает одно из препятствий, оставляя все остальные, то результатом может стать ухудшение, а не улучшение экономической ситуации.

Одним из следствий теории является то, что искусственное внедрение государством новых препятствий, направленных на компенсацию уже существующих препятствий для совершенной конкуренции, может улучшить экономические результаты. Поэтому, когда государство требует, чтобы продуктовые магазины на любом ценнике справочно приводили цены товаров в пересчете на единицу веса, то экономический результат подобного регулирования, скорее всего, улучшит общее благосостояние.

Требование приводить справочные цены является еще одним примером поражения идей свободного рынка и в частности закона одной цены. Этот закон утверждает, что “в условиях эффективного рынка все одинаковые товары должны иметь одинаковую цену”. Якобы, конкуренция, арбитраж и погоня за прибыль сделают свое “дело” и все на благо потребителей. Однако:

Корпорации будут делать все возможное, чтобы сохранить свою прибыльность, не увеличивая расходы на инвестиции в разработку новых товаров ([C]orporations will go to considerable lengths to maintain their profit levels while not having to increase their costs by investing in new products).

Производители товаров намеренно запутывают потребителей, искусственно повышая сложность своих товаров.

Эта искусственная сложность проявляется в росте барьеров для понимания, которые не позволяют потребителям принять информированное решение. Результат – поражение конкуренции в грандиозных масштабах. (The effect of this artificial complexity is to raise the barriers to understanding sufficiently to prevent consumers from being able to make an informed decision and the result is a failure of competition on a grand scale.)

Этот вывод ведет к противоречивой, на первый взгляд, гипотезе: рост конкуренции ведет к росту цен. На рынках, где доминирует сложность, рост конкуренции и появление новых игроков ведет к росту сложности, что увеличивает для потребителей барьеры для понимания, а следовательно и их расходы. Причем этот вывод верен, даже если новые игроки предлагают простые товары. Такие, например, как мобильная связь или рынок электроэнергии:

По сравнению с конкурентными рынками результатом монополий, скорее всего, будут более низкие цены, более высокое производство и благосостояние потребителей. ([M]onopolies are likely to result in lower prices, higher output and greater consumer welfare than competitive markets)

Это утверждение сделал достаточно известный анти-неолиберал Steve Keen в своей статье, анализирующей дерегулирование рынка электроэнергии в США.

Так почему растут цены в Греции, несмотря на сильнейший экономический кризис и все усилия правительства по дерегулированию экономики? Причин может быть множество, но рост конкуренции и ликвидация барьеров, т.е. дерегулирование, совсем не гарантируют улучшение экономической активности и рост благосостояния потребителей. А какие еще цели должны быть у любого демократического правительства?