Преамбула

Данный пост был начат еще в преддверии праздников. Однако вскоре они неожиданно все-таки наступили, что замедлило скорость словоблудия до нуля. Тем временем Скромное мнение дошло до этих выводов. Результатом новогодних похмельных размышлений стало желание развеять безграничные объемы лжи, которая постоянно сыплется на уши и проецируется на глаза ни о чем неподозревающего электората.

В любом процессе элементарная логика требует начинать с начала – самого простого, а следовательно данный черновик должен был бы отправиться в архив до лучших времен. Однако два события, произошедшие с начала года, побудили Скромное мнение пойти вопреки логике: во-первых, это повышение китайским центральным банком резервных требований, а во-вторых, стремительно растущие шансы, что Бен Бернанке скоропостижно отправится а) в ряды безработных (это хорошо), б) на пенсию (и это хорошо) или в) вернется к проверке дипломных работ студентов (а это очень плохо). Во многом благодаря тому, что студентов экономических факультетов уже в первом семестре отучивают думать, в этом мире никто не знает, что же надо делать с текущим кризисом. Бенджамин самым непосредственным образом приложил свою легкую руку и к образованию, и к политике. Так что пожелаем ему провести спокойную пенсию вместе с Гринспаном. Пусть лучше играют в гольф.

Ну а ниже Скромное мнение представляет дописанный и в рамках изменившихся целей переработанный опус.

Нужны ли центральные банки? Для тех кто любит читать детективы с конца, ответ – жирное НЕТ. Те, кто читает все по порядку, тоже уже догадываются, что ответ – НЕТ. Причиной ненужности центральных банков является бесполезность монетарной политики как механизма управления бизнес-циклом. Ресурсы, которые тратятся на “анализ” монетарной политики, оправдание причин существования, секретности, а также экономической эффективности центральных банков, могут быть использованы в иных, продуктивных сферах экономики.

Скромное мнение не является агрессивным по свой природе и имеет очень большую толерантность ко всему, что не приносит прямого вреда обществу или окружающей среде. Например, Скромное мнение считает, что хорошим правительством является такое правительство, которое занято сплетнями о себе самом и у которого, как следствие, не хватает времени заниматься чем-либо еще. Также Скромное мнение считает, что хорошим Генеральным директором является такой директор, который любит играть в гольф, который понимает, что все деньги украсть невозможно, и который в жизни очень сильно интересуется внуками. В целом же, существование “управленческих” функций в англо-американском наречии проходит под понятием “cost of business” (т.е. издержки бизнеса – например, бюро потерянного багажа у авиакомпании), а в практической науке проходит под названием Принцип Пети (в иерархии любой человек поднимается до уровня своей некомпетентности).

Руководство центральных банков, безусловно, любит играть в гольф, но по остальным двум критериями оно получает жирный “незачет”. Эта оценка не вызвана текущими дебатами в Конгрессе США относительно аудита или не аудита ФРС, хотя всем становится уже жутко интересно, какие такие скелеты они прячут в своем шкафу. Или продлевать или нет Бену контракт. И даже теория заговора здесь ни при чем, как бы не хотелось кому-либо представить (центральных) банкиров в роли источника вселенского зла. (Реплика в сторону: хотя Скромному мнению не понятно, почему и во благо каких целей в демократическом государстве может существовать институт, обладающий абсолютной независимостью от мнения и, самое главное, потребностей электората.) А поскольку центральные банки своей самопровозглашенной монетарной политикой причиняют прямой вред экономике, демонстрируют полное невежество и нагло игнорируют принципы функционирования бумажных денежных систем, то их так называемую монетарную политику необходимо вывести за рамки закона. Пусть занимаются статистикой и лицензированием – это по крайней мере не так вредно для общества.

Но вернемся к потребностям электората. В разных странах центральные банки навязывают электорату вполне определенный круг своих целей. Например, в США этими целями являются полная занятость населения и стабильность цен:

… conducting the nation's monetary policy by influencing money and credit conditions in the economy in pursuit of full employment and stable prices

В еврозоне ситуация еще проще – стабильность цен и никаких компромиссов:

The primary objective of the ESCB shall be to maintain price stability

Банк Англии стремится к стабильности монетарной и финансовой, что бы это ни означало:

The Bank of England exists to ensure monetary stability and to contribute to financial stability.

Ну, и так далее…

Вопрос о том, соответствуют ли эти указанные цели потребностям электората, остается открытым, и в этом смысле в США ситуация является намного более демократичной, потому что ФРС, по крайней мере, делает кивок в сторону трудовой занятости электората. Однако, несмотря на все заявленные благие намерения, в текущий момент истории даже отсутствует необходимость в графиках и ссылках, демонстрирующих насколько безнадежно бесполезны центральные банки в преследовании своих помпезных целей своей любимой монетарной политики.

Тем не менее, разберем их цели по слогам и начнем с полной занятости.

Влияние центрального банка на занятость в экономике ограничено исключительно штатом центрального банка (прямым образом) и его потребностями, обслуживаемыми сторонними организациями (косвенным образом). К великому огорчению центрального банка больше на занятость в экономике он никаким образом влиять не может, а может только надеяться. И все было бы еще терпимо, потому что надежда, как известно, умирает всегда последней, т.е. вместе с последним работающим, но к сожалению все еще работающего электората центральные банки занятость электората превратили из цели в инструмент, назвали этот экономический бред “кривой Филлипса”, возвели в ранг новой религии и начали на него молиться. Вкратце же бред заключается в том, что согласно псевдо-научным изыскам Милтона Фридмана если уровень безработицы опускается ниже уровня безработицы, соответствующего полной занятости (Скромное мнение здесь не шутит), то начинается инфляция. Апогеем этого идиотизма является то, что “уровень безработицы при полной занятости” является автокорреляционной функцией, т.е. зависит от своей истории – если фактическая безработица растет, то и “уровень безработицы при полной занятости” тоже будет повышаться. Сумасшедшее количество государственных денег было потрачено на бесконечное количество диссертаций, “защищенных” на подобные темы. Ужас! Ну пусть бы себе теоретизировали, не причиняя вреда обществу, и все было бы хорошо. Ведь, в конце концов, Скромное мнение не понимает тонкостей балета, но и объявлять ему войну тоже не собирается.

В противоположность надеждам центрального банка правительство может, а в демократическом государстве обязано заботиться о благосостоянии своих граждан в пределах мандата, выданного ему этими самыми гражданами. Последний раз, когда Скромное мнение сверялось с толковым словарем, благосостояние определялось “степенью удовлетворения определенных потребностей человека” и в этом смысле противопоставлялось бедности. Таким образом, если человек имеет потребность работать, но не имеет для этого возможность, то он является безработным и в добавок к этому бедным. Для того, чтобы этот тезис понять, нет необходимости знать какую-либо запрещенную финансовую теорию, заканчивать элитные экономические университеты, писать сложные диссертации или работать в центральном банке. Наличие мандата на обеспечение занятости и отказ ее обеспечить, является полным поражением правительства в выполнении делегированных ему обязанностей. А ведь правительство в состоянии самым прямым образом влиять на трудовую занятость, например, гарантируя всем желающим работу, оплачиваемую по установленной ставке минимальной зарплаты.

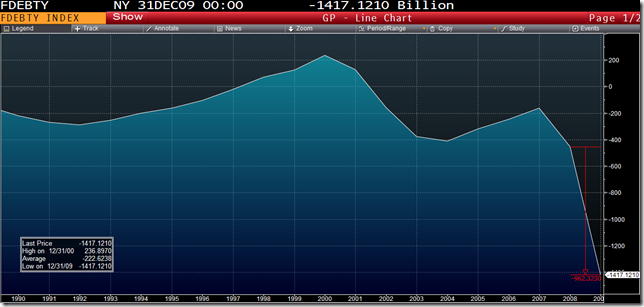

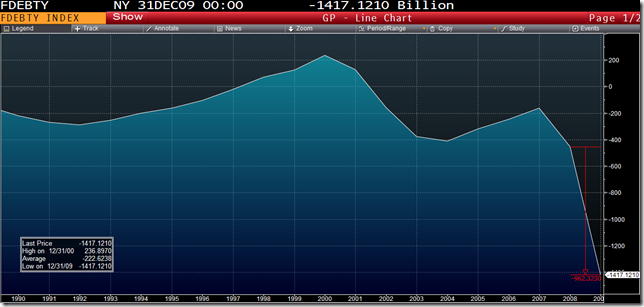

Обратимся к статистике. Например, история дефицита федерального бюджета США выглядит следующим образом:

Скромное мнение будет на этот раз не очень скромным и в качестве оценки роста дефицита, вызванного текущим кризисом, возьмет круглую цифру в 1 трлн долларов (12 нулей). Посмотрим теперь на рост количества безработных и скромно возьмем по максимуму – с последнего локального минимума 8.5 млн человек хотят, но не могут работать:

Скромное мнение будет на этот раз не очень скромным и в качестве оценки роста дефицита, вызванного текущим кризисом, возьмет круглую цифру в 1 трлн долларов (12 нулей). Посмотрим теперь на рост количества безработных и скромно возьмем по максимуму – с последнего локального минимума 8.5 млн человек хотят, но не могут работать:

Но пусть, для круглого числа, новых безработных будет 10 млн (7 нулей), поскольку, как Скромное мнение уже не раз обсуждало, некоторые из безработных очень удобно не учитываются официальной статистикой.

Но пусть, для круглого числа, новых безработных будет 10 млн (7 нулей), поскольку, как Скромное мнение уже не раз обсуждало, некоторые из безработных очень удобно не учитываются официальной статистикой.

Итого получаем, что на каждого нового безработного приходится 100 тысяч долларов (5 нулей) выросшего дефицита бюджета. Это, конечно, немного выше минимальной зарплаты, но большинство новых безработных о такой зарплате раньше даже мечтать не могли, а получив такую зарплату высылали бы правительству поздравительные открытки на все государственные праздники. О том, как в таких условиях вели бы себя розничные продажи, задолженность по потребительским или ипотечным кредитам, даже спрашивать неловко. И при этом безработные не сидели бы дома, а благородно выполняли бы какую-нибудь полезную для общества работу и оставались бы уважаемыми членами этого общества. Если у кого-то данный тезис вызывает (анти-)социалистическую истерику, то Скромное мнение рекомендовало бы депутатам Парламентов, членам Правительств, а также сотрудникам Центробанков скромно поинтересоваться у безработных граждан соответствующих стран о том, что бы предпочли последние, имея выбор.

И вот пример того, что может сделать правительство, если захочет – кризис в Аргентине в начале 2000-х годов. Русский сайт википедии очень лаконично описывает те события:

Аргентинский экономический кризис — кризис, кульминацией которого стали беспорядки декабря 2001 года, в ходе которых страну захлестнула волна мародерств. Одной из причин кризиса называют монетаристские реформы Кавалло, в ходе которых была приватизирована госсобственность и введена привязка национальной валюты к доллару США

Как известно, краткость – сестра таланта, но дело не в этом, хотя отсылка на монетаристские реформы является любопытной. Английская википедия ушла намного дальше, и Скромнее мнение смеет надеяться, что факты излагает правильно. За одним исключением – о программе “Plan Jefes y Jefas de Hogar” (Программа для безработных мужчин и женщин) там не сказано ни слова. К счастью, во времена интернета все знают, у кого надо спрашивать…

Программа “Plan Jefes y Jefas de Hogar” была принята в январе 2002 года, и суть ее заключалась в том, что государство всем нуждающимся главам домохозяйств гарантировало оплачиваемую работу. Существуют разные мнения относительно эффективности данной программы, начиная от таких:

и заканчивая такими:

и заканчивая такими:

… the Argentinean government implemented a limited job guarantee program called Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (Program for the Unemployed Male and Female Heads of Households, or simply Jefes). Participation in the program grew quickly, to 2 million workers at its peak or about 5% of the population, and about 13% of the labor force. … female heads of households initially accounted for some 60% of program participants

В переводе: на пике в программе участвовало до 2-х млн человек или 13% трудоспособного населения, из которого женщины составляли около 60% участников.

Независимо от насаждаемого мнения уровень безработицы в Аргентине достиг пика в мае 2002 года, а затем так же быстро начал падать. Экономика уже по итогам 2002 года показала положительный рост, который в дальнейшем и вплоть до текущего мирового кризиса устойчиво и стабильно превосходил все, что Аргентина испытывала за все время “монетаристских реформ”. Скромное мнение не хотело бы загромождать статистическими графиками местное электронное пространство (интересующиеся смогут сами найти), но тут в разделе “Effects on wealth distribution” можно найти динамику изменений в уровне экстремальной бедности, а также количество населения, живущего ниже черты бедности – после пика в октябре 2002 года все категорически и уверенно падало.

Эта программа действует до сих пор, в ней участвует около 1.6 человек при затратах бюджета бюджета около 1% от ВВП (в США расходы на социальную помощь также составляют около 1% от ВВП). Скромное мнение скромно напомнит, что в США дефицит бюджета в прошлом году составил в десять раз большую сумму.

Итак, современным центральным банкам, а также правительствам по предмету “Полная занятость в экономике, или удовлетворение экономических потребностей электората” ставим “НЕЗАЧЁТ!”. А пока правительства с центробанками занимаются ерундой, власть постепенно переходит в руки народа – в Великобритании профсоюзы уже начали требовать от правительства гарантий работы. И даже в тех же США в 1935 году в рамках борьбы с Великой депрессией правительство учредило Works Progress Administration – государственное агентство, которое в 1938 году обеспечивало работой около 3.3 млн. человек. О том, что изменилось с тех, Скромное мнение имеет предположения, но пока оставит их при себе.

Перейдем к стабильности цен. Скромное мнение даже не знает с чего начать и попробует изложить основные тезисы, потому что в деталях к стабильности цен, скорее всего, придется вернуться в будущем.

Под стабильностью цен обычно подразумевается инфляция, т.е. постоянный рост уровня цен в экономике. И здесь опять придется вспомнить Милтона Фридмана, заявившего:

Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon

Или

Инфляция всегда и везде есть монетарный феномен

И вновь ехидство Скромного мнения получает истинное удовлетворение – ведь “всегда и везде” является главным отличительным признаком великого ученого социальных наук. В том же русле один из ярких последователей Фридмана, некто Бенджамин Шалом Бернанке, также когда-то утверждал, что цены на недвижимость не могут падать по всей стране одновременно. Что из этого получилось, мы все к сожалению знаем. Между прочим, за работу, постулировавшую вышеуказанный феномен, Милтон Фридман получил Нобелевскую премию по экономике. Но вернемся к самому монетарному феномену…

В своих научных изысках монетаристы постулируют следующую зависимость:

M * V = Q * P,

где M – количество денег, V – скорость их обращения, Q – реальный объем производства товаров в экономике, а P – уровень цен.

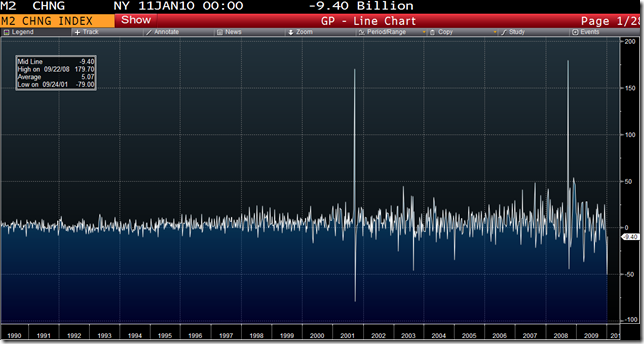

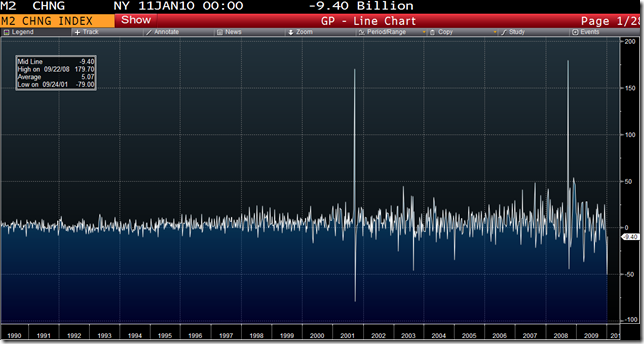

На первый взгляд данное уравнение выглядит вполне логично и подойдет в качества начальной гипотезы, хотя уже здесь видно, что рост количества денег не обязательно должен привести в росту уровня цен (но здесь на помощь приходит строгая математическая логика в виде “при прочих равных”). Монетаристы же такими тонкостями не озадачивались и все силы бросили на определение волшебного количества денег, которое бы превратило это уравнение из свинца в золото. Каждая новая псевдо-научная диссертация на данную тему заканчивалась нахождением более нового агрегата, который все точнее мог объяснить динамику изменения уровня цен, т.е. инфляции. Скромное мнение не имеет диссертации по экономике, но единственная мысль, которую вызывает у него следующая картинка, определяется термином “белый шум” (Скромное мнение в школе учило радиофизику и этот термин ему очень близок):

В целях протокола – на графике показано изменение одного из простейших агрегатов (М2) в самой финансово-развитой стране мира.

В целях протокола – на графике показано изменение одного из простейших агрегатов (М2) в самой финансово-развитой стране мира.

Если кого-то считает, агрегат М2 устарел минимум на два поколения (других агрегатов ФРС с некоторых пор не публикует), то не далее как на прошлой неделе другая финансово-развитая страна Великобритания всех удивила сначала неожиданным ростом инфляции, а затем таким же неожиданным падением денежного агрегата М4:

Скромное мнение знает, что есть корреляция, но никакой корреляции на графике вверху визуально усмотреть не может.

Кстати, падение М4 произошло как раз в тот период, когда Банк Англии усиленно занимался выкупом на рынке всяких облигаций с целью увеличения предложения денег с целью борьбы с дефляцией. Дефляцию, получается, забороли, но вот с предложением денег вышел казус.

И когда уже всем и совсем стало очевидно, что с денежными агрегатами фокус так просто не пройдет, то сам экс-маэстро Гринспан приблизительно в 1993 году дал указание искать в другом месте – где-то в районе инфляционных ожиданий (к сожалению ссылку на первоисточник Скромному мнению найти не удалось). А там как раз в 1995 году Роберт Лукас подоспел со своей теорией рациональных ожиданий (в том году он получил Нобелевскую премию за свою теорию – последнюю на счету чикагцев). И хотя Скромное мнение имеет некоторое и ежедневное (только по рабочим дням) отношение к миру финансов, на вопрос относительно его инфляционных ожиданий оно ответ дать затрудняется. Более того, когда оно в последний раз интересовалось у окружающих относительно их мнения по поводу, например, следующего ниже заявления, то вразумительного ответа оно также не получило (можно найти тут, страница 16 и далее):

Сокращение BEI в конце цитаты, т.е. в выводе, расшифровывается как BreakEven Inflation. Скромное мнение затрудняется с переводом, потому что без диссертации здесь не разобраться.

Однако, если рационально исходить из теории рациональных ожиданий и предположить, что количество инфляционистов в настоящее время примерно равно количеству дефляционистов (что кажется вполне рациональным предположением), то вполне рационально ожидать инфляцию в районе нуля, т.е. стабильный уровень цен. И к чему тогда все эти споры?!

Скромное мнение не боится повториться, а также признаться, что не понимает не только современный балет, но и современную математику. Однако если подобная гимнастика ума кому-то нравится, то мы живем в свободном мире, но только до тех пор, пока подобные интересы не начинают ущемлять права окружающих. Чего не скажешь об экономико-математическо-гимнастической труппе из Чикаго, которые монопольно захватили процессорную мощность и оперативную память практического всего мыслящего на планете.

Побочным, но не менее важным вкладом Роберта Лукаса в экономическую науку было требование строить макроэкономические модели на основе агрегированных микроэкономических моделей. Скромное мнение практически уверено, что следующая картинка из любого учебника по микроэкономике не получала Нобелевскую премию по экономике …

… хотя как утверждает википедия:

… хотя как утверждает википедия:

Закон спроса и предложения — объективный экономический закон, устанавливающий зависимость объёмов спроса и предложения товаров на рынке от их цен. При прочих равных условиях, чем цена на товар ниже, тем больше на него платёжеспособный спрос (готовность покупать) и тем меньше предложение (готовность продавать). Обычно цена устанавливается в точке равновесия между предложением и спросом. Закон окончательно сформулировал в 1890 году Альфред Маршалл.

Объективный закон или нет, но поскольку Нобелевская премия по экономике начала присуждаться только в 1969 году, и посмертно эту награду не вручают, то Альфреду Маршаллу просто жутко не повезло.

Получается, что если спрос превышает предложение, то цена на товар растет, а если спрос отсутствует, то цена падает. Таким образом, следуя совету Роберта Лукаса, если агрегированный спрос в экономике превышает агрегированное номинальное предложение, то уровень цен будет расти и количество денег тут не при чем. Заслуживает ли данное утверждение уже двух Нобелевских премий по экономике?

Перпендикулярный вопрос: может ли центральный банк контролировать агрегированный спрос или предложение?

Они опять надеются, что могут. Например, через резервные требования, чем на прошлой неделе навели панику во всем мире – Народный банк Китая повысил резервные требования с 15.5% до 16%.

Истерика вокруг обязательных и сверхобязательных резервов в современном мире достигает невиданных высот, и уже за одно это все центральные банкиры должны быть уволены за профессиональную непригодность без права занимать любые должности в государственном аппарате пожизненно. Их безнадежно искаженная золотым стандартом логика работает приблизительно в следующем направлении:

когда коммерческий банк привлекает депозит, то перед тем как он сможет выдать из этих средств кредит, он должен сделать обязательный резерв в центральном банке на установленный процент от суммы депозита. Именно здесь возникает мультипликатор денег, который трансформирует денежный агрегат М1 в более широкий агрегат Мх, который затем магическим образом через количественную теорию денег преобразуется в инфляцию.

Проблема лишь в том, что видимо ни один центральный банкир или гимнаст ума из Чикаго никогда не интересовался как на самом деле работают банки в системе бумажных денег. А также что делать странам, в которых резервные требования равны нулю (например, Канада или Австралия)?

Внимание! Скромное мнение желает открыть страшную тайну – современные банки работают следующим образом:

- Иван Иваныч приходит в отделение банка и просит потребительский кредит на 100 рублей

- Сотрудник банка смотрит на Иван Иваныча и кредит одобряет

- Подписанный Иван Иванычем кредитный договор становится активом на балансе банка, а появившиеся на счете на имя Ивана Иваныча кредитные 100 рублей становятся депозитом или пассивом на балансе банка.

Никакой магии - простая бухгалтерская проводка. Кредиты создают депозиты, а не наоборот, как об этом нагло лгут студентам с академических подиумов (или страниц СМИ, которые как попугаи, этот бред бездумно тиражируют). И если по итогам дня у банка не хватит денег, чтобы сделать требуемые по закону отчисления в обязательные резервы, то эти деньги он занимает на рынке у других коммерческих банков или, в крайнем случае, в центральном банке. Именно этим центральные банки целый и каждый день занимаются в рамках настоящей монетарной политики (если государство выбрало процентные ставки в качестве инструмента проводимой денежной политики). Никто никогда ни в одном банке никуда не звонит, чтобы узнать, есть ли в банке на тот момент необходимая и свободная сумма на депозитах, чтобы выдать клиенту кредит. Все, что для нового кредита требуется – это достаточность капитала для этого нового кредита, а также спрос на него. Резервные требования и (не)выплата процентов по ним всего лишь влияют на требования к правительству выпускать государственные облигации для целей проводимой процентной политики, и на способность генерировать сами кредиты они совершенно не влияют. Соответственно денежные мультипликаторы, агрегаты, количественная теория денег, инфляционные ожидания и тому подобный около-математический бред есть плод больной фантазии умственных жонглеров из Чикаго.

В отличии от монетарных жонглеров у фискальной политики есть все необходимые инструменты прямого воздействия на агрегированный спрос, на агрегированное предложение, а также на уровень безработицы. В условиях бумажной денежной системы с плавающим обменным курсов любое суверенное правительство в рамках фискальной политики имеет в своем распоряжении все необходимые инструменты для того, чтобы объявить инфляцию, дефляцию, а также безработицу “вне экономического закона”.

А центральных банкиров можно занять в более продуктивной и менее вредной отрасли экономики в рамках учрежденной программы гарантированной занятости.

и заканчивая

и заканчивая